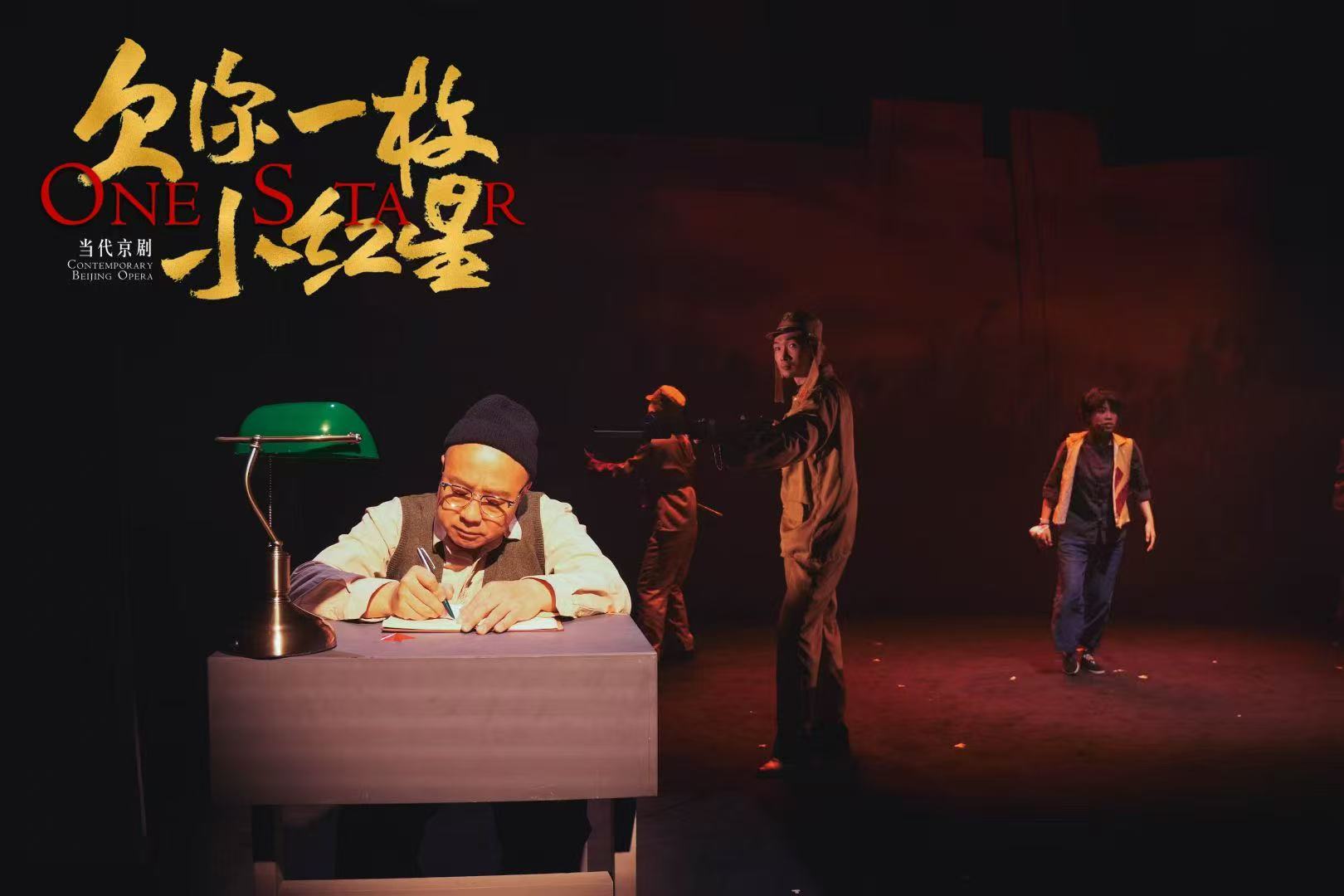

2025年,恰逢京剧麒派创始人周信芳诞辰130周年,一部由周信芳基金会联合制作、麒派传人领衔创作的当代京剧《欠你一枚小红星》,以豆瓣9.6的惊人评分与年轻观众超七成的占比,成为现象级文化事件,并在北京鼓楼西剧场完成了首轮巡演。这部被周信芳家族高度认可的作品,不仅延续了大师“守正创新”的艺术血脉,更以“颠覆式创造”重新定义了中国戏曲的当代生命力,被誉为“周信芳精神在新时代的镜像”。

家族传承与艺术正脉:主创团队的“麒派基因”

作为周信芳基金会的深度合作项目,《欠你一枚小红星》的创作核心团队被赋予强烈的“麒派烙印”。编剧兼导演李政宽,既是麒派第四代传人陈少云入室弟子,又以京剧民谣《武家坡》的破圈尝试闻名;主演鲁肃作为新生代麒派老生代表,其表演被评价为“深得麒派风骨,却无程式枷锁”。周信芳基金会理事长李晓军直言:“这部剧的创作理念与周先生‘不守旧、不泥古’的艺术主张一脉相承,是家族认可的‘精神嫡传’。”

这一“嫡传”身份的背后,是对周信芳艺术观的深度呼应。周信芳曾提出:“继承流派不是照模脱模,而是要在传统中创造新风格、新流派。”《欠你一枚小红星》以“魔幻现实主义海派京剧”为定位,将抗战历史与当代青年精神困境交织,通过“时空穿越”的叙事结构,既延续了麒派“以情带戏、以戏塑人”的表演精髓,又以音乐剧的节奏重构戏曲时空,实现了周信芳“让戏曲与现代社会生活结合”的遗愿。

守正创新:文化根脉与先锋表达的辩证统一

在形式上,《欠你一枚小红星》堪称周信芳“导演制”理念的当代实践。周信芳作为中国戏曲“导演制”的首倡者,曾推动京剧从“听戏”向“看戏”的审美转型。该剧继承这一革新精神,将传统戏曲的写意美学与先锋戏剧的表现手法、多媒体技术深度融合:五音联弹的民谣化改编让麒派唱腔焕发青春质感,却始终坚守“四功五法”的表演根基。正如周信芳所言:“创新需以扎实的传统功底为土壤,否则便是无根之木。”

内容上,作品延续了周信芳“以戏讽世”的战斗性。剧中通过“小铁子”与当代青年的对话,犀利解构“抗日神剧”的荒诞叙事,以黑色幽默揭示历史虚无主义的危害,呼应了周信芳在《明末遗恨》等经典中对社会时事热点的辛辣批判。这种“鲜活战斗性”,恰是周信芳“戏曲应直面时代痛点”理念的延续——他曾强调:“舞台人物必须真实,表演需有思想深度,而非徒具形式。”

跨界融合:国际视野下的戏曲新语法

《欠你一枚小红星》的突破性,更在于其实现了周信芳“融南北、贯中西”的艺术理想。剧中融入音乐剧的叙事结构与流行音乐编曲思维,却以麒派唱腔为内核重构表达逻辑。例如《休洗红》曲牌中嵌入情侣争吵的现代场景,传统戏韵与都市俚语碰撞出跨时空的情感共振,恰如周信芳当年将话剧心理刻画技法引入京剧的尝试。这种“跨界不越界”的创作哲学,印证了周信芳对戏曲本质的洞察:“程式是手段,情感才是目的。”

文化标杆:从“小红星”看戏曲复兴的破局之道

该剧的成功,为戏曲艺术的当代转型提供了三重启示:

1.传承主体的革新:非国有院团主导的创作模式,打破了“体制内创作”的路径依赖,以市场反馈倒逼艺术创新,印证了周信芳“艺术需与观众共生”的生态观;

2. 青年审美的重构:通过“躺平青年”的成长叙事,将红色精神转化为青春共鸣,实践了周信芳“戏曲要贴近人民生活”的“三贴近”原则;

3. 国际语境的对话:以戏曲写意美学统摄跨界元素,避免了“为创新而创新”的陷阱,正如周信芳所言:“守正不是守旧,而是让传统活在当下。”

从周信芳时代的“海派争议”到今日“小红星现象”,历史再次证明:真正的艺术革新,从来不是对传统的背离,而是对其精神内核的创造性激活。当剧中那句“红星不灭,薪火永传”响彻剧场时,周信芳跨越百年的艺术理想,正通过这枚“小红星”照亮中国戏曲的未来之路。

当代京剧《欠你一枚小红星》试图完成周信芳未竟的事业——让戏曲从博物馆走向生活现场,从文化遗产变为时代语言,这或许正是对大师诞辰最好的纪念。