上次见到曾海若导演是2022年8月,因纪录片《众神之地》上映,我们约了采访。那天,他在途中遇到需要打车的老人而迟到,他说当时没有一辆车想单独载老人,于是他帮忙给老人打了一辆车。在当时的采访中,曾海若导演说这件事让他再次燃起了想要创作那种纪录片的想法。我问是哪种纪录片,他说:“关于困境,关于无能为力……”

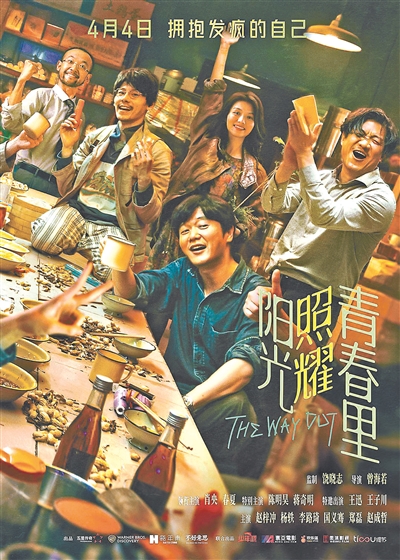

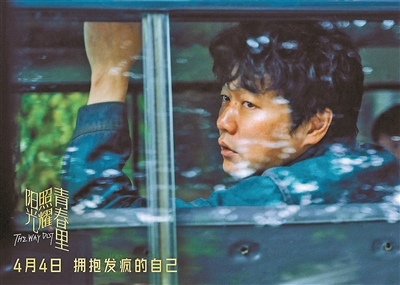

本月4日,电影《阳光照耀青春里》正式上映的当天,我再次见到了曾海若导演。电影《阳光照耀青春里》是一部关注精神障碍患者的电影,也是他自编自导的首部剧情长片。该片由饶晓志监制,肖央、春夏领衔主演,陈明昊、蒋奇明特别主演,讲述了程序员何立为因为扰乱了公司的融资计划,被公司送进了“青春里”康复医院。在这里,他认识了一群特殊朋友,让错乱的人生时钟以另一种方式重新转动。

曾海若在导演手记中写道:“其实这部电影,并不仅是在拍摄所谓的‘精神病人’,也在拍摄每一个处于困境中的人……这部电影试图创造一个机会,去重新认识那些困住你的东西,去寻找解放生命力的方法。”

在看完《阳光照耀青春里》之后,我终于明白,曾导的目光和创作从未改变过,他一直关注着被困住的人与物,试图探索这些人物背后的生活和态度。

在这次采访中,除了谈到电影创作以外,曾海若不时地在反思着上映后观众的反馈和票房趋势。当我询问完电影幕后的创作故事后,我关掉了录音。我们继续讨论着电影上映后的市场问题。最后,我在本子上记录下了曾导在对话结束前的一句感慨:“没关系,我还想继续找到自己的观众。”

更想创作与纪录片形式相差较大的作品

北青报:2023年,纪录片《众神之地》播出时,您已经在制作电影《阳光照耀青春里》了,为什么想要从拍摄纪录片转入电影制作呢?

曾海若:拍电影并不是一个短暂或临时的冲动。在我上大学的时候一直都有创作剧情电影的想法,当时尝试写过电影剧本。毕业之后我进入了电视台工作,做栏目和做纪录片,让我觉得在很大程度上已经能够满足我对于叙事和人物的表达诉求,所以我一直没有着急拍电影。

我心中没有放弃过拍电影的想法,但当我拍的纪录片越多,再去做剧情片的时候,自己感到的束缚就越大。尤其随着年龄增长则更甚。如果我在二十多岁拍一部剧情电影,可能会更加随意一些,好坏都无所谓,但我现在已经四十多岁了,我在各个角度上都需要考虑得更谨慎,同时想要表达的内容也会更多。在这部电影之前,我也写过其他的剧本,但因为不同的原因,项目被搁置。《阳光照耀青春里》与纪录片《众神之地》是差不多同一时期开启的,而《众神之地》的调研花费了很长时间,拍摄纪录片和电影的项目都是胶着在一起进行的。

北青报:为什么会关注精神障碍患者的话题,这是您在拍摄纪录片时汲取的灵感吗?

曾海若:一是因为我身边的同事和朋友曾有人生病,情绪会极度不稳定。另外,我去过几所医院观察过精神障碍患者,所以我总是会注意到他们的状态,对这一群体比较有认识。二是来自于我个人的感受,因为我也常常有不顺利的时候,总是有种被困住的感觉,比如我到底是做纪录片还是剧情片,到底是在舒适区继续待着还是打破现在的生活去挑战更有难度的事情呢?我想,每个人都有过这样的时刻,我们心中的“小人”不断地产生着不同的声音和想法,使我们挣扎和纠结,并非精神障碍患者的我们会认为这些声音都是自己的声音,而他们则会认为这些纠结的声音是另一个人或是很多人的声音,这种心理上的挣扎甚至会导致恶心和眩晕等生理不适的症状,已经严重影响了他们的生活,他们因而成为了病人。

决定拍摄这部电影时,我并没有选择纯艺术电影的内容创作。按照很多创作者的思路,身为纪录片导演去拍电影很容易转而成为艺术片导演,如此会更舒适,投资也会相对小一些,可控性更高,但我就是想拍成商业片的模式,因为我认为既然总是在做纪录片,那么可以做一些既来源于纪录片或与纪录片有关的内容,又可以不同于纪录片的形式,所以我想创作与纪录片形式相差较大的电影。

北青报:对您而言,拍纪录片和拍电影有什么不同的地方?

曾海若:拍摄纪录片要跟着主人公的生活轨迹不断向前走,而电影则是完全设计出来的剧情。另外,二者的工作合作伙伴不一样,纪录片的核心是导演和摄影师,他们把事情想清楚就可以拍摄了,而电影需要各个部门的协调。

不过,在拍摄这部电影时,对于电影制作我并不陌生,我之前也接触过很多这样的工作。我认为二者最大的差异在于表达,即讲故事的本身有着不同。纪录片可以依据一个人或事物去表达,最初发现了一个主题,人物本身有着一套逻辑,我们需要的是对他的逻辑进行校正简化,最终能够得到一个故事。而电影则是需要脑海中有一个更加清晰的表达,需要反复想清楚想要拍摄的故事内容。

对“青春里”的设想更像是一所特殊学校

北青报:这部电影的灵感来源于现实生活吗?

曾海若:《阳光照耀青春里》最初的灵感确实与现实中的报道有关系,但这只是这部电影的一个起点,后来做了更多的调研之后,我在不同的医院见到了很多人,这些人构建起了这部电影中的所有人物。

比如肖央饰演的男主角何立为这个人物,除了最初的报道之外,我确实见到过不同的人都像这个角色一样,曾在治疗完成后走出医院,回归现实,虽然他们的谈吐不凡,但是出去之后的结果并不理想。一方面,在我调研的十几年中,恰是中国高速发展的时候,他们出去之后会完全脱节,变得茫然,自己曾掌握的东西已经不适应当下的社会了;另一方面,他们回到生活中,发现身边的人都已结婚生子或是事业有成,而只有自己停留在原来的生活,他们会不适应,所以有的人还会重新回到康复医院。

再比如蒋奇明饰演的李大宇这个人物,源于我有一次在一家康复医院里看患者们排成一圈等着吃药,突然一个穿着中学校服的高个儿男生碰了碰我,说他随时可以出去,我问他怎么出去,他说只要对着大门吐口水,所有的门我都能开。蒋奇明的形象跟我见到这个人最初的样子很像,高高瘦瘦,笑嘻嘻的。这些人物构成了《阳光照耀青春里》一个完整的样子,每个角色都汲取了一部分放在电影中,他们都来源于真实的人物特点,而不仅仅是一篇报道。

北青报:除了人物,您对电影中“青春里”康复医院的最初设想是什么?

曾海若:我到过的每一家康复医院,都让我觉得像一所特殊学校一样,像堡垒似的保护着这些人,但是他们又确实处在一个封闭的环境,所以我有意识地营造了一个类似于乌托邦式的环形建筑。由于这些人物的心里都有很多想象的成分,包括小矮人、花园等要素,所以我在电影里会尽可能把环境制造出有一点不真实感。

我曾见过有的患者就在医院数蚂蚁,他告诉我这个地方有大概多少只蚂蚁,当他能数那么多蚂蚁的时候,我相信这个医院对他来说就像一个“王国”。这非常像我在幼儿园或小学的时候对学校的想象。那时候,我们在学校里会有很多的想象空间,比如学校可能有一个土包,我们会把土包想象成为山,如果土包刚好在学校后面,我们就把它称为“后山”,然后我们想象着“后山”上可能有毒蛇、蟒蛇等动物,以此去吓唬同学或者变成聊天时的玩笑。这并不是说我们真的相信,而是我们会觉得有趣。

所以,在电影里,会把这个医院里面的这种想象和真实进行融合和切换,有时候甚至是无缝连接。

不满足于描绘现实,更想挖掘普通人物背后的非凡之处

北青报:在电影中,室内戏的窗外都有色彩很浓烈的灯光,有时是黄色调,有时是紫色调的光,您是如何构思的?

曾海若:电影最初,何立为在刚入院的时候,他不承认自己有病,我们把这段剧情处理得比较写实,尤其是在医院之外的情节,总体上都是照着写实的角度去创作的。而进入医院之后,他逐渐认识到自己有病,那么整个医院的环境开始有了变化,从最初的冷色调就开始变成暖色调,很多东西开始变得不那么真实了,因为他有了很多的想象。

北青报:因为他们有了想象,所以这是电影中有很多浪漫化的情节的原因吗?

曾海若:创作剧本,是一个认识自己的过程。有很多朋友认为一个纪录片导演应该以真实的现实来进行创作,甚至我曾经也一度这样认为过。但是当我真正在创作的时候,我发现我每写一个剧本都特别不安于现实,我对于现实中特别神奇或是梦幻的东西很感兴趣。所以,我一直都不满足于仅仅描绘现实,在拍纪录片的时候也是如此,我其实都试图发现看起来普普通通的角色的非凡的另一面,想要挖掘普通的表象之下有着神奇的、想象的、超现实的那一部分,包括《第三极》和《众神之地》中的动物。比如我拍一头牦牛,我们平时看到的只是一头牛而已,它能代表什么呢?但是我发现它代表着神的意志,有着自己的脾气、愿望和困境,有的人会认为纪录片《众神之地》有些拟人化,在我看来这完全不是拟人化,而是角色化。事物背后的东西取决于我们如何看待它。

所以,在《阳光照耀青春里》中,尽管所有人物都来自于现实,但是当他们面临问题的时候,他们做出的很多反应则是产生于我自己的想象。

北青报:在这部电影中,虽然人物众多,但是您把每个人物都拍得很完整,他们各自的前因后果都给了观众比较明确的交代,能感觉到您在剧本创作阶段应该写了更多的内容。

曾海若:可能因为这是我的第一个真正意义上的长片剧本,我的表达欲特别强烈,还没有能力把所有的东西做到极致的简化,这是我必须要承认的事实,尽管现在呈现出来的剧本已经是简化的结果了,删掉了非常多的内容。

最初,肖央看到的剧本是六万字的内容,而现在很多电影的剧本字数大概在两三万字,所以在最后的拍摄时,我把剧本简化为了三万字。肖央在拍摄的时候,总是把我往回拽,问我当初六万字的剧本是不是这样的,因为最初的剧本非常打动肖央,其中何立为的行为和动机非常完整,而且最初的剧本确实更像小说,我呈现了很多文学化的表达,阅读感很好,但在之后的拍摄中,很多内容都要简化。所以,我总是要跟肖央解释拍摄剧本和最初的剧本不一样的地方。

北青报:在每个人物身上,追溯前因时都交代了原生家庭的问题,这是一个普遍现象吗?

曾海若:我见过的每一个病人的悲惨经历都来自于家庭,但是从另外一个角度上来说,这些家庭的悲剧也往往来源于这些病人,就像是家里有一个阿尔兹海默症的老人一样,全家都要围着他,要非常辛苦地照顾他。在电影中,何立为的哥哥把何立为送进“青春里”正是因为他的哥哥在保护自己的家庭,从而牺牲了他的生活,这是人之常情。

所以,每一个病人都是一个小小的悲剧,但是他们在“青春里”可以共同重建起一个家园,他们在这个家园可以很自在和舒服地生活,因此他们都要经历从“逃出青春里”转变为“保卫青春里”的过程。

希望观众在电影中不断产生新的体验,打破原本的想象

北青报:我很喜欢您写出来的台词,有一种文学的感觉,有些像诗且很深刻,比如“每个人都有属于自己的时间,没有办法用别人的表”“我的灰尘扫得越大,说明我越喜欢你,我对你的喜欢,无法计算”“你加上我就是一整片森林”……

曾海若:你不会觉得这些台词挺老派的吗?

北青报:我不这样认为,恰恰是现在很多电影的台词写得过于生活化或口语化,甚至是密集的“玩梗”只是为了讲出一句俏皮话,才显得这部电影中的台词很动人。

曾海若:因为我是文学爱好者,所以我写出来的句子可能会比较文学化,而非口语化,这是经典电影的处理方式,可能会比较老派。

在拍摄的时候,肖央有几次提出“抗议”,认为我写的台词特别像中学生作文,他说这些话多少年都没说过了,根本讲不出口。我跟他说“青春里”就是一个学校,他和春夏的很多戏份都是很中学生的,比如拥抱的戏份、两人坐在一起聊天,这确实很“学生”,因为这些角色在外面的环境中是不会讲出这些台词的,他就是要在“青春里”讲出区别于现实的话,所以有些表白的话语并不生活化。

此外,我在写剧本的时候会有很多描述性文字,还要遣词造句。虽然所有的编剧教材都要求一个剧本不要用文学化的语言去书写,要尽可能地用说明性文字,但我还是认为在阅读一个剧本时,描述性的语言可以帮助大家理解这个故事,明白这个故事的色彩,而我用修辞性的语言会让大家更加清楚地知道这是什么样的风格。

北青报:《阳光照耀青春里》中的风格很多样,有童话的一面也有现实的一面,还有很话剧的表现手法,也有天马行空的想象力的部分,为什么会有这些多样的风格呢?

曾海若:因为这个故事的独特性。我希望在电影中可以不断地让观众有不同的体验,这是我最初的基本设计。这就像何立为的人生一样,在刚开始进入“青春里”有着不同的情绪,慢慢地在这所医院中又体验到新的东西。不论这部电影的片名是《阳光照耀青春里》还是《逃出青春里》,都不足以概括整个电影的内容,以至于有些观众可能对电影的期望有误解,而我则希望观众可以在电影中跟随角色有不同的体验和发现,从而打破原本对这部电影的想象。

《中国城市报》社有限公司版权所有,未经书面授权禁止使用

Copyright © 2015-2025 by www.zgcsb.com. all rights reserved