上海博物馆人民广场馆

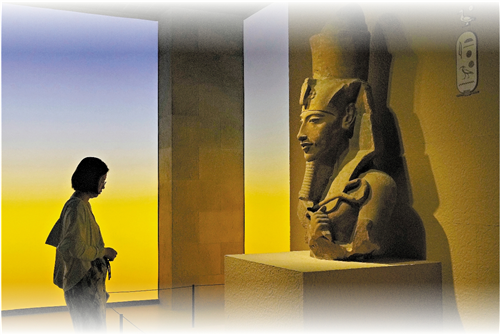

观众在“图坦卡蒙的时代”展区参观。新华社发

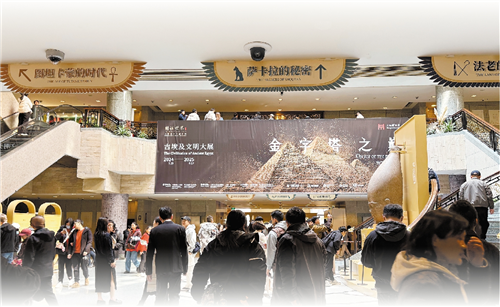

金字塔之巅:古埃及文明大展

市民参观“香港达德学院历史展” 。高鹤涛 摄

市民参观“香港达德学院历史展” 。高鹤涛 摄

广州农讲所纪念馆。高鹤涛 摄

上海博物馆展出的哈托尔头像青铜叉铃

装有香港青山湾畔沙子的“遇见时光”沙漏在广州农讲所纪念馆展出。高鹤涛 摄

上海博物馆展出的拉美西斯二世雕像

达德学院学生的粤赣湘边人民解放军胸章。高鹤涛 摄

排起长龙的入馆人群、销售火爆的文创产品、日益庞大的志愿者队伍……随着“博物馆热”在全国范围内不断升温,“为一座馆奔赴一座城”成为年轻人热衷的生活方式。

上海和广州都拥有极具知名度的“顶流”大馆,拥有由数以百计的博物馆组成的博物馆群落,也拥有极富消费热情、消费能力的受众人群。两地不同的自然、人文、历史环境,造就了各自鲜明的地域气质,令博物馆的发展各具特色。

走进长三角·上海

古埃及展“脑洞大开”可携猫参与“奇喵夜”

作为全球最大规模、亚洲最高等级的古埃及文物出境展,“金字塔之巅:古埃及文明大展”自2024年7月在上海博物馆人民广场馆开幕以来,热度持续攀升;同年12月31日晚在人民广场馆举办的古埃及文明大展迎新奇妙夜活动更是吸引了超过1.5万人次观众入场,见证着古埃及文明在中国掀起的文化热潮。

日前,记者步入上海博物馆人民广场馆一楼,一股古老而神秘的气息扑面而来,仿佛踏入时空隧道般,尼罗河畔的古老文明跨越万里,在中国上海绽放异彩。展览以“法老的国度”“萨卡拉的秘密”“图坦卡蒙的时代”三大主题作为串联,788件文物中95%首次亮相亚洲,覆盖古埃及早王朝至希腊化时期,堪称一部“立体史书”。

在“法老的国度”展区,观众通过展品可以直观了解古埃及人的宇宙观念、社会秩序、文字书写、工匠技艺、墓葬习俗等各个方面;在“萨卡拉的秘密”展区,则是2020年全球十大考古发现——“萨卡拉秘密”的全球首展;在“图坦卡蒙的时代”展区,重点重现了少年法老的黄金时代。观众们或驻足观赏文物,或用手中的相机、手机拍下这些珍贵文物,或聆听讲解员的介绍,或与其他观众交流心得,共同感受着古埃及文明的魅力。

古埃及文明大展的成功绝非偶然。不仅文物重量级——展览首席策展人、上海外国语大学讲座教授颜海英告诉记者,例如“萨卡拉的秘密”展厅内数量不少的完整猫木乃伊和色彩鲜艳的人形木棺等文物均为全球首展。而且组织力度和科技应用突出——为了达到展出效果的完美呈现,整个策展团队及博物馆系统更是耗时一年半,克服了诸多困难,最终才将展览带到观众面前。现场配套的AR设备则直接带领观众“走进”胡夫金字塔内部,身临其境体验考古现场。

展览开幕后,此次展览的策展人之一,上海外国语大学世界艺术史研究所埃及学中心主任、中埃萨卡拉联合考古项目组中方领队薛江也曾多次去现场观看。以观众和研究者两种身份再看这个展览,他说:“一个特展要取得成功,从展品挑选到专业策展,从科技互动到宣传推广,每一个环节都须经过精心布局与设计,方才打造出一场兼具学术性、趣味性和影响力的文化盛宴。而这样的特展才能为博物馆注入新活力,并最终为城市发展赋能。”

在古埃及文明大展中,上海博物馆设计了多个“脑洞大开”的新招:推出可携猫一起观展的“博物馆奇喵夜”、剧本游《萨卡拉的秘密——最后的猫神节》、“上博号”古埃及主题游船、上博观展巴士等新奇活动。配合展览,该馆还开发了1000多款文创产品,让观众看完展览就能把“文物”带回家。

谈及博物馆特展对当地城市发展的推动作用,上海市文化和旅游局博物馆和社会文物管理处处长李晶表示,文博特展不仅丰富了城市多元文化供给,有效提升城市历史文化传播力和影响力,更为促进城市消费注入活力。他以“金字塔之巅:古埃及文明大展”为例指出,开幕至今,该展览吸引观展游客达180万人次。该展览探索文创与旅游相结合的运行模式,推动文—旅—商—体—展联动。抽样数据表明,该展览拉动了周边城市综合消费接近1∶30。

上海市文化和旅游局:

推出“博物馆+旅游”“博物馆+文创”“博物馆+科技”

近年来上海各大博物馆积极汇聚优势资源,策划推出一批服务本地、辐射全国、触达世界的优质展览,不断扩大中华文化传播力、影响力。如打造“何以中国”文物考古系列大展品牌,围绕河南夏商周三代文明、崧泽·良渚文明、四川三星堆·金沙古蜀文明等主题推出系列考古大展,向世界展现中华文明探源工程的突出成就。

上海各大博物馆正在通过文博展览“请进来”和“走出去”,不断增进中外文明交流互鉴,着力把文物打造成为国家之间、不同文明之间的“金名片”。如上海博物馆的“对话世界”文物艺术大展系列,与国际顶级艺术机构合作,展现来自世界不同文明和地域的艺术。

近年来,上海持续推出“博物馆+旅游”“博物馆+文创”“博物馆+科技”等模式,促进文化与经济的融合发展,围绕推动具有世界影响力的“博物馆之都”建设,深入实施“大博物馆计划”,立足服务新发展格局,进一步优化博物馆发展环境,激发博物馆的创新创造活力,通过打造文化地标、深化文旅融合、提升展览品质、增强服务能级,加强中外优质文博资源整合配置,着力推进世界一流“博物馆之都”建设。

专家解读

上海大学文化遗产与信息管理学院副教授王思怡

培育票根经济、快闪经济等消费新场景

上海博物馆古埃及文明大展自开幕以来已吸引观众180万人次,在剩余4个月的展期中预计总观展量将突破250万人次。这场文化盛宴的成功举办,生动展现了我国文博事业发展的新高度。为持续推动文博产业高质量发展,可以重点从两个战略维度着力。

第一,打造展览系列品牌,创新文化叙事表达体系。如上海博物馆注重发挥展览的品牌效应,依据本馆馆藏特色,推出“何以中国(考古发现展)”“对话世界(入境展)”“百物看中国(出境展)”“拾慧古今(现当代艺术大师展)”四大展览品牌系列。

第二,培育消费新场景,推动文—旅—商—体—展联动。如上博埃及展在原有博物馆文创开发的基础上,与旅游、商业、体育赛事等业态相融合,培育票根经济、快闪经济等消费新场景,并打造展览的多维度体验生态,生产流量话题,吸引多样化的观众。

这套多维创新的“文化组合拳”,不仅催生出“为一座馆赴一座城”的文旅新现象,更通过持续供给高品质文化服务,推动文博产业深度融入人民美好生活。

走进大湾区·广州

联动办展有巧思沙漏取材香港让人“穿越时光”

在农讲所纪念馆“文化新猷——香港达德学院历史展”展厅的沙漏前总是围着人。人们好奇地将沙漏翻过来又翻过去,看着沙子从一边流淌到另一边。沙漏中的沙子来自香港青山湾畔的海滩,翻转一次沙子流动的时间大约为2分50秒,而达德学院的举办时间,从1946年10月到1949年2月,正好是2年5个月。

“这些沙子或许曾看过达德师生在青山脚下的美丽身影,见证过他们当时如何在香江畔写就关于爱国和理想的诗篇。沙粒见证历史,而观众遇见沙粒,也不失为一种‘穿越时空’的奇妙缘分。”农讲所纪念馆陈列研究部副主任、“文化新猷——香港达德学院历史展”编辑张金梅说。

达德学院是中国共产党与民主党派、爱国人士合作,于1946年10月至1949年2月在香港创办的一所全日制文科大学,曾会聚了大批名家任教,吸引了近千名进步青年,为革命和建设事业培养了大批人才,是党领导统一战线的成功典范。

农讲所纪念馆从2004年开始系统地收集有关达德学院的文物和资料,20多年过去,已经积累起约400件(套)的馆藏。此次展览首次系统展出农讲所纪念馆馆藏多品类的香港达德学院文物展品及重要资料。此外,展览中通过达德师生口述历史互动点播屏、“向南,向北”立体船舱打卡装置、“芳园的青春故事”多媒体展项等多样形式,增强沉浸体验感。今年3月,话剧《向南·向北》同步推出。

粤港澳三地同根同源,以中华文化为根,以岭南文化为脉。近来,联动港澳,整合多方资源推出优质大展、活动,成为广州地区博物馆的一大亮点。

不久前,广州海事博物馆“遇见黄东:一个清代广州‘事仔’的大世界”展成为城中最具话题度的展览之一。海博馆党支部书记王芳告诉记者,展览的主要叙事线索来自香港城市大学中文及历史学系程美宝教授的著作《遇见黄东18—19世纪珠江口的小人物与大世界》。展览与学术著作巧妙融合,加之多个合作方的努力,丰富了许多人对当年的远邦异域和个人奋斗的想象。

此外,荣获全国博物馆十大陈列展览精品优胜奖的南越王博物院原创展览“从广州出发——‘南海I号’与海上丝绸之路”展,经国家文物局、香港特别行政区政府发展局、澳门特别行政区政府社会文化司整合展品后,变身成为在香港展出的“从湾区启航——‘南海I号’与海上丝绸之路”。展览聚集了“南海I号”沉船、广州南越国宫署遗址、佛山南海诸窑、香港九龙圣山遗址、澳门圣保禄学院遗址等与海上丝绸之路相关的窑址、港口、沉船等重要考古发现。

广东省博物馆馆长肖海明介绍,粤港澳大湾区是国内博物馆群落最为集中、影响力最大的区域之一。2023年成立的粤港澳大湾区博物馆联盟成员已增加到27家,互动频繁。“希望粤港澳大湾区的博物馆作为一个集群,打造成为全球知名的文化品牌。”

在“文化出海”方面,广州地区不少博物馆拥有雄厚的馆藏资源,打造了优质“IP”。“今年一季度,(青训班旧址)参观人数近万人次,其中有150多位越南朋友。”广东革命历史博物馆馆长易西兵告诉记者,该馆通过对越南青年政治训练班(越南青年革命同志会)旧址全面修缮,保护活化利用,策划“胡志明同志在广州”主题展览,并向公众开放。如今,这一“小而美”的历史旧址,成为中越文化交流平台之一。

广州市文化广电旅游局:

鼓励举办跨国跨境展推动与港澳博物馆合作巡展

广州正以博物馆为媒介,搭建世界多元文化交流与互鉴的平台,鼓励文博场馆积极开展对外交流,举办跨国、跨境展览,推动广州文化产品的国际化进程,形成更有效力的国际传播。

为共同加强进出境文化、文物、艺术展览品的管理,广州市文化广电旅游局还与广州海关签署了合作备忘录和共同加强公共文化服务场馆涉外展览品管理合作协议。

借助粤港澳三地联合承办十五运会契机,广州将继续推进“博物馆之城”建设,培育一批具有国内外影响力的博物馆,高标准带动其他中小博物馆发展。加大高质量文化产品供给和国际文化交流,形成具有文化影响力的展览展示品牌,引导社会力量参与博物馆运营,探索特色展览和文创经营,带动馆际合作,激发文化创新创造活力。广州将依托南沙区位优势,打造“国际滨海文化名城”,推动与港澳博物馆合作巡展,构建“一轴一带双核三心多节点”文体设施空间布局,强化大湾区文化遗产研究。

专家解读

中山大学博物馆(校史馆)副馆长、中山大学历史学系副教授熊寰

深化湾区城市合作创新文博人才培养

熊寰认为:“广州市的博物馆数量在全国名列前茅,藏品质量有特色,藏品数量突出。广州在展览交流、藏品支持和文物鉴定方面也是大湾区的核心力量。”他举例说,广东省博物馆率先推行了策展人制度,展览策划频出新意,成为大湾区文化发展的风向标;粤港澳大湾区博物馆联盟以广州为策源地,制度性的协作让广州成为湾区文物资源调配的中枢,辐射效应显著;广东省文物鉴定站坐落于广州,不仅服务本地,还为华南地区提供技术支持;广州牵头联合香港、澳门合作跨区域展览,既实现藏品共享,又推动策展经验输出,提升了整体展览水平。“珠江潮水孕育了岭南文化,大湾区城市同声同气,广州的文物资源与周边城市一脉相承。”他表示,应进一步深化大湾区城市间的文博合作,打造更为丰富和优质的文博项目。

近年来,国家高度重视考古与文博领域的高层次人才培养,出台政策推动高校与文博机构协同发力。熊寰表示,广州的文博人才培养具有技术赋能、国际化、产业融合等优势,现今在教学型博物馆上取得了重要创新。未来人才培养应依托这些优势,强化实践教学和人才培养,继续创新突破,满足社会多样化需求。