● 南海卫城墙遗址现存堆积年代从宋代一直持续至上世纪中叶,清理出土明清时期城墙基址及其配套道路、排水道等设施,同时发现城内建筑基址群与生活用水井等重要遗迹。其最重要的发现是遗址西部和北部的“一号城墙基址”,考古专家判断,该段城墙于明洪武十七年(1384年)由南海卫指挥使常懿始建,经明、清两代多次修缮和改建。

● 这是近年来广东单次发掘面积最大的考古项目,填补了东莞古城遗址考古的空白。东莞将依托遗址,建设一座集中展示东莞城市发展历史、古代中国海防体系,兼具历史教育、生态涵养、休闲游憩等功能的复合型城市考古遗址公园。

清代“寿”字纹陶瓦当

明代白马窑青釉碗

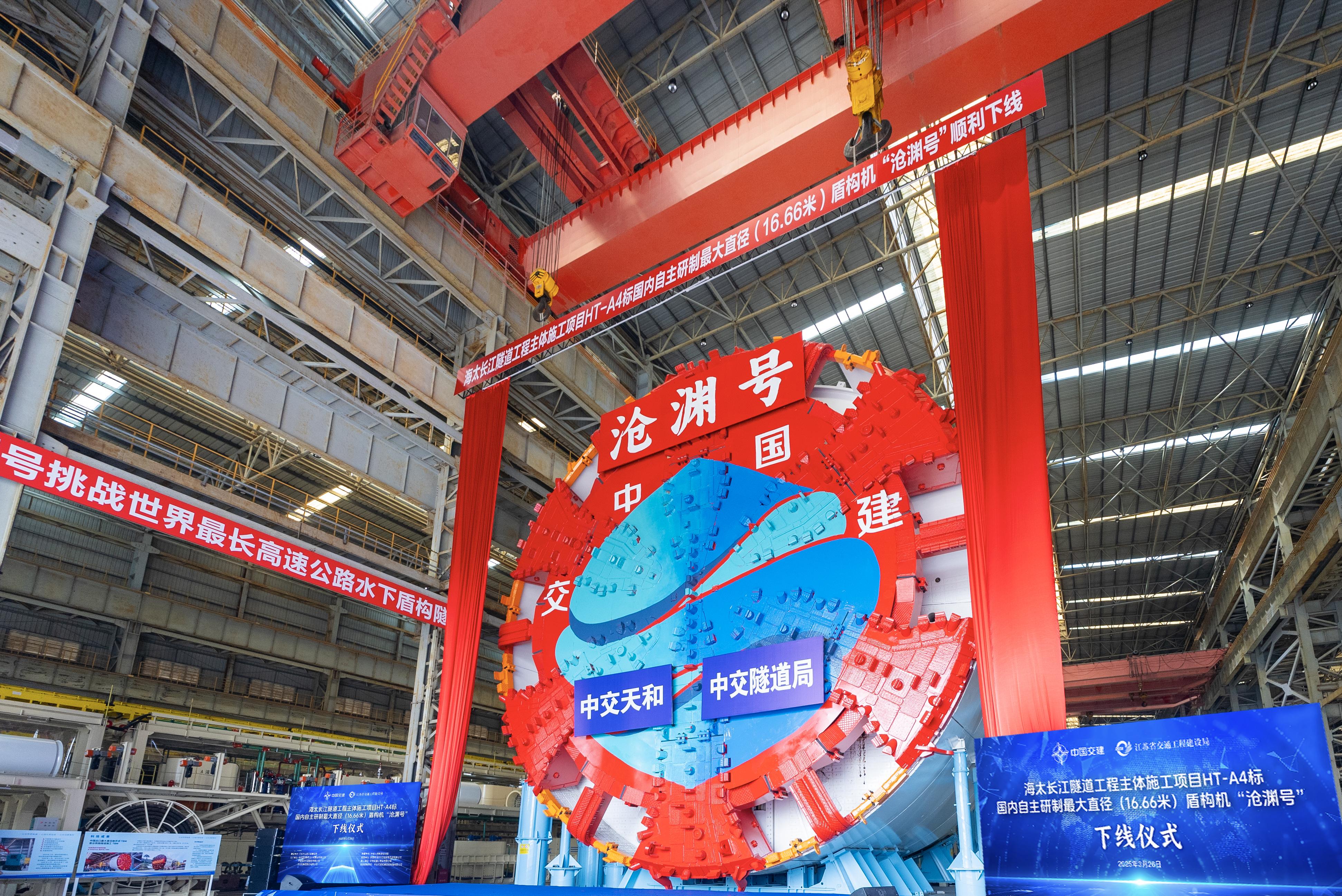

南海卫城墙遗址发掘全景图 东莞市委宣传部供图

日前,广东省东莞市发布了明代南海卫城墙遗址考古发掘成果。南海卫城墙遗址位于东莞市莞城街道,遗址面积约1.5万平方米,考古发掘面积3000平方米。其中,最重要的发现是遗址西部和北部的“一号城墙基址”,结合地层关系及建筑材料、文献记载判断,该段城墙于明洪武十七年(1384年)由南海卫指挥使常懿始建,经明、清两代多次修缮和改建。这是近年来广东单次发掘面积最大的考古项目,填补了东莞古城遗址考古的空白。

2023年10月,为配合“东莞记忆”项目迎恩门记忆墙工程建设,依据《中华人民共和国文物保护法》“先考古后建设”的规定,广东省文物考古研究院应邀对项目用地进行考古勘探,发现了南海卫城墙遗址。东莞市委常委、宣传部部长武一婷介绍,东莞市委、市政府高度重视,当即取消了原计划的地下停车场建设计划,并暂停凤来路施工,决定原址保护并进行考古挖掘。经国家文物局批准,广东省文物考古研究院于2024年5月至12月对该遗址进行考古发掘,并于2025年1月通过广东省文物局验收。

广东省文物考古研究院院长曹劲介绍,遗址内文化遗存非常丰富,现存堆积年代从宋代一直持续至上世纪中叶,最深处距地表约3米,清理出土明清时期城墙基址及其配套道路、排水道等设施,同时发现城内建筑基址群与生活用水井等重要遗迹。遗址中出土了大量宋代至上世纪中叶的建筑构件及生活器物,共计小件360件、各类器物残片90箱。

“一号城墙基址”已发掘部分为西城墙北段和北城墙西段,城墙基址整体保存状况较好,平面呈曲尺形,清理长度约100米。墙体宽约7.6米,内外两侧为红砂岩条石砌筑包边,中间包夹夯土,夯土残高约2米,层厚0.08至0.12米,夯土层之间多夹杂贝壳或碎砖瓦层。结合地层关系及建筑材料来看,该段城墙当为明代修筑。在该段城墙外侧清理出平行于城墙的道路L2,路面以碎砖、瓦砾、砂黏土等材料构筑,两侧用红砂岩条石顺砌路肩,残长约20米。

本次发掘在城墙内侧揭露一组具有空间层级划分的排水系统遗存。排水系统采用三级分列设计:第一级排水道垂直于城墙内壁并由青砖砌筑;第二级排水道沿城墙走向延伸,采用红砂岩条石构筑;第三级排水道为穿越城墙底部的排洪总渠。城内还清理出多处房址及水井等生活设施。其中房屋建筑基址6座,部分房屋以红砂岩条石为墙基,条石上砌筑青砖;水井8眼,井壁多以青砖砌筑成圆形或多边形,部分水井尚存有红砂岩砌筑的井台。

考古发掘出土大量遗物,除青砖、铺地砖、柱础、筒瓦、瓦当、滴水等建筑构件外,还发现大量陶瓷器、玉石器、骨器和各类金属器等日常生活用具。其中,瓷器为最大宗,器形多样,主要有碗、盘、杯、碟、盏、罐等,来源较广、窑口繁杂,奇石窑、龙泉窑、景德镇窑、建窑、白马窑等窑口瓷器皆有发现,深刻地反映了东莞是宋代至明清时期中国南方沿海地区内外贸易的重要中转站和集散地,是东莞作为海上丝绸之路重要节点的实物见证,为古代海陆交通史、贸易史的研究提供了补充材料。

作为明代广东海防体系“卫—所—寨”三级防御系统中的核心卫城,南海卫承担着广东中路海防体系中军事指挥中枢与海防前哨的双重职能。曹劲认为,本次考古发掘发现的明代南海卫城墙遗址具有重要学术价值,揭示了明代海防卫城的空间格局与营建规制,是明清海防考古研究的重要成果,对于研究明清时期海防史、建筑史、社会史等有着非常重要的意义。

本次考古发掘填补了东莞古城遗址考古的空白,遗址内各类遗迹和遗物生动还原了东莞自宋代以来的生活场景,清晰展现了东莞近千年的文化积淀和历史底蕴。东莞市政府副秘书长陈志军介绍,东莞将依托南海卫城墙遗址,建设一座集中展示东莞城市发展历史、古代中国海防体系,兼具历史教育、生态涵养、休闲游憩等功能的复合型城市考古遗址公园。该公园面积约2.5公顷,将围绕省级重点文物保护单位迎恩门展开,由迎恩门中轴广场、北侧考古遗址公园和南侧西城楼公园三部分组成,为东莞申报国家历史文化名城提供有力支撑。

“老城墙与新地标之间,从来不是此消彼长,而是相映生辉。南海卫城墙考古遗址公园的建设不仅是对历史的致敬,更是写给未来的城市宣言。”武一婷说。