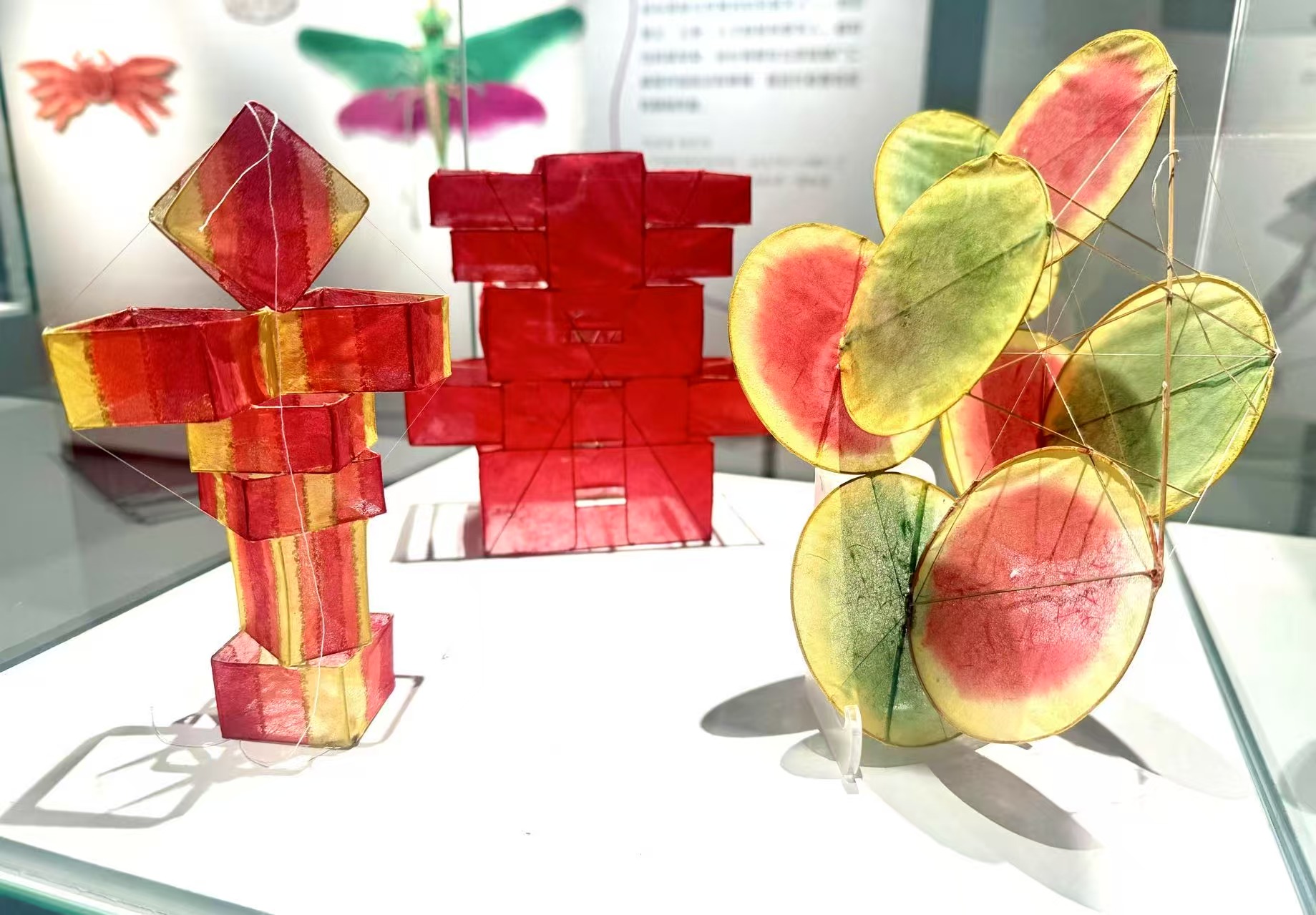

“进北京,逛厂甸,玻璃琉璃大沙燕”。歌谣里的“大沙燕”是北京地区最具代表性的风筝样式,2008年北京奥运会吉祥物之一“妮妮”就是根据沙燕风筝设计的。

北京哈氏家族制作的大沙燕自清末便誉满京城,肥燕雄壮、瘦燕纤细,每一式沙燕上都布满蝙蝠、蝴蝶、牡丹、鱼等吉祥图案,赋予风筝美好的寓意。尤其是哈家制作的硬翅瘦燕风筝,沙燕两侧翅膀尖之间的距离有4米,整个风筝高达3米以上。在北京的胡同,这么大的风筝很难从家门出入,进出需要墙里墙外各站一人,让风筝从墙头翻过,所以当时哈家居住的辟才胡同常见“风筝翻墙”一景。

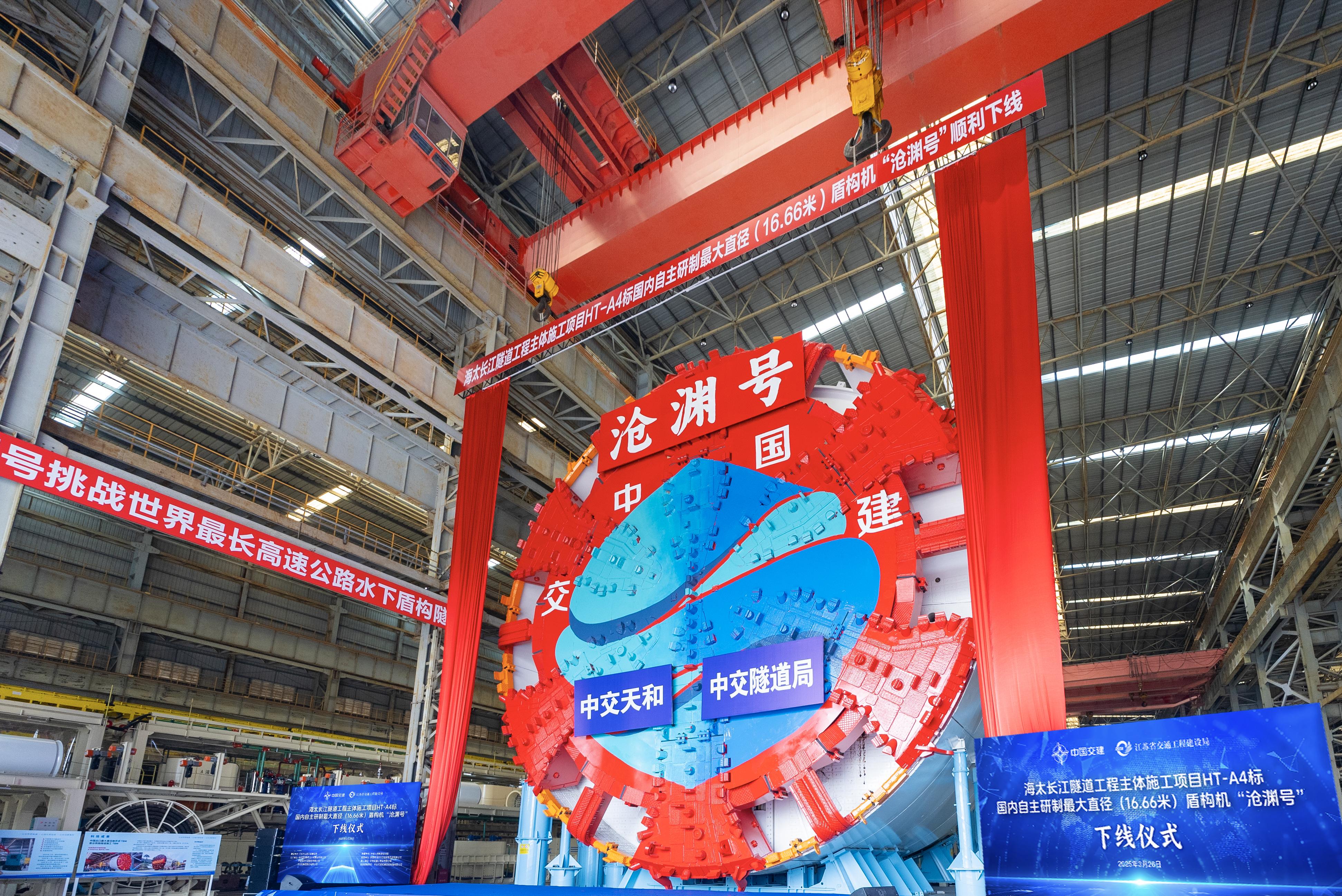

哈亦琦研发的小型立体风筝 李 雪 摄

“一到卖风筝的季节,我们就在房檐上架起竹竿架子,放上四五个大型风筝作招牌,买的人络绎不绝。”北京风筝哈制作技艺国家级非遗代表性传承人哈亦琦回忆。他是哈氏风筝的第四代传人。

哈亦琦从小随父亲学习风筝技艺,兼习油画,掌握了哈氏风筝“扎、糊、绘、放、风、线”6种技艺。哈氏风筝画工精致,一般采用对称构图,翅膀由多层连续图案组成,勾勒细腻。细节处运用哈氏风筝最具代表性的绘画技法——秃笔丝毛,即用修剪成秃笔状的笔尖擦绘出鸟类羽毛或动物茸毛,效果栩栩如生。造型上,哈家的沙燕风筝头部不是纯粹的圆弧线,而是呈方圆形,使沙燕显得格外精神。

紧随时代、守正创新是哈亦琦最大的特点。1982年,他设计的风筝“蓝凤蝶”在遵循祖辈蝴蝶风筝设计造型的基础上,借鉴了西方绘画的技法和色彩,设计了有冷暖色对比效果的颜色。1983年开始,哈亦琦开始尝试不同形状的风筝,圆形、三角形、筒形……他还做出了可折叠、拆装的风筝,解决了巨型风筝“出远门”的难题。他绘制的风筝面积最大的有10平方米,最小的仅为4平方厘米,最长为350米,很是新颖。

2024年,北京市文联组织艺术家前往新疆开展非遗手工课,哈亦琦放飞自己做的风筝。 受访者供图

“创作思维不一样了,图案、用色也跟传统有所不同。”哈亦琦说,有时他在街上看到漂亮的衣服,也会琢磨着把衣服的样式、色彩融合到风筝中。

如今,在城里找一块能放风筝的地方越来越难,这也导致放风筝的人越来越少。哈亦琦便带着学生研发装饰风筝,把风筝放到镜框里展示。“我们给小风筝签上字,还把风筝图案印到了台灯、钟表、T恤上,也很好看,销量特别好。”他说。

哈亦琦从父亲手中接过一项重大工程——绘制风筝画谱。因为风筝顶多保存100多年,绘画却能保存更长时间,而且很多风筝图案是民间艺术的重要形式,有着独特的美学功能,每多画一张,就等于多传承了一个风筝符号。